診療案内

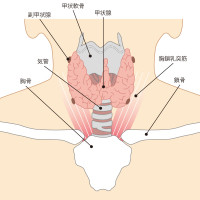

甲状腺の病気について

甲状腺専門医が、甲状腺および副甲状腺疾患、副腎疾患、骨粗鬆症などの内分泌系疾患などを対象に診療をおこないます。

甲状腺腫瘍に対するエコーガイド下穿刺吸引細胞診等の甲状腺特殊検査・治療も実施しています。

◆検査内容

甲状腺機能を見るためにTSH,FreeT4,FreeT3を計測します。

また甲状腺に対する免疫異常をみるためにバセドウ病ではTSHレセプター抗体(TRAb)、甲状腺刺激性レセプター抗体(TSAb)、橋本病の有無を診断するためには抗TPO抗体、抗サイログロブリン抗体を計測します。

甲状腺癌・腫瘍の際にはサイログロブリンを腫瘍マーカーとして計測していきます。

甲状腺の腫瘍をみるためには2つの検査が中心になります。1つは甲状腺のエコーで腫瘍の大きさや性状、石灰化や血の流れ、周囲のリンパ節への転移がないかをみていきます。

もう1つがエコー化甲状腺吸引細胞診でありエコーで腫瘍を見ながら針を刺して腫瘍内部の細胞を取って悪性か良性かを判断していきます。

<甲状腺機能亢進症の治療>

甲状腺機能亢進症ではバセドウ病が最も多いですがその治療は大きく分けて、薬物治療、放射性ヨウ素内用療法、手術の3つの治療法にわかれます。

<甲状腺機能低下症の治療>

橋本病などで甲状腺機能が低下している場合には甲状腺ホルモンである合成T4製剤(チラーヂンS)の服用による治療を行います。

高齢者や、冠動脈疾患、不整脈のある患者さんでは正常の甲状腺機能にするために急激に増量すると狭心症のような症状や動悸症状が出る時があるので慎重に内服を開始し、ゆっくりと増量していきます。

維持量に達するのには数か月かかりますので焦らずに治療を進めていきましょう。

<甲状腺乳頭腺癌の治療>

甲状腺癌で2cm以下で転移や浸潤の徴候のないものを低リスク群、4cmを超えたり、激しいリンパ節転移や浸潤のあるもの、遠隔転移のあるものを高リスク群、その中間を中リスク群としています。

そのうえで、低リスク群には葉切除を、高リスク群には甲状腺全摘と術後補助療法を推奨しています。中リスク群の治療方針は、予測される再発・生命予後と手術合併症の発生頻度とのバランスをもとに、個々の状況に応じて決めるのがよいとされています。

糖尿病について

糖尿病専門医が、糖尿病を中心とする糖代謝疾患、高血圧症・肥満(症)、高脂血症(脂質代謝異常)、高尿酸血症(痛風)などが対象になります。

糖尿病の細小血管合併症の評価、各種内分泌疾患の検査(外来可能なレベルの負荷試験など)も対応いたします。

また、糖尿病教室も実施しています。

◆糖尿病確定前の検査

75g経口ブドウ糖負荷試験を行います。

◆糖尿病確定後の検査

尿病と診断されたあとは血糖値と1〜2か月の血糖の平均を表す指標であるHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)で治療がうまくいってるかどうかを検討していきます。

通常、薬を飲んでいる人であればHbA1cを7.0%未満にするように調整していきます。

コントロールが悪い場合や若い方、初めて糖尿病と診断された方は連携病院で糖尿病教育入院を勧めることもあります。

<食事療法>

炭水化物、たんぱく質、脂質の三大栄養素をバランス良くとり、ビタミンやミネラルなども欠かさずにとることが、糖尿病では大切な“治療”になります。

<運動療法>

運動療法をすることによって運動不足による体力低下を改善させることができ、心肺機能の維持。エネルギーを消費しることで肥満のを解消 ・抑制ができます。さらに運動を毎日続けていると筋肉の量が増え基礎代謝量が上昇することで、低下しているインスリンの働きも改善します。

<薬物療法(内服薬)>

糖尿病治療に使用する飲み薬は大きくわけて

❶ 血糖を下げるインスリンを出させる薬。

❷ インスリンの効果が低い人(インスリン抵抗性)を改善する薬。

❸ 腸からの糖の吸収を抑える薬

❹ 尿から糖の再吸収を押えることで尿から糖を捨てさせる薬

❺ 2つの系統の薬が合体した合剤などに分かれます。

必要に応じて私たち医師は患者さま個々に最も適した薬を選び使用していきます。

<薬物療法(注射薬:インスリン・GLP1関連薬)>

身体からインスリンが全くでない場合(1型糖尿病など)はインスリン依存型糖尿病となりインスリン治療を継続していく必要がありますがインスリンがある程度自分の身体から出ている場合は他の薬や食事運動療法の努力によりインスリン注射を中止できる方もおられます。

すべての診療科目・専門外来・専門医

| 診療科目 | |

|---|---|

| 専門医 | |

| 専門外来 |

|